大麻って本当に医療効果あるの?

肺がん患者Kさんは、二度の肺がん手術を経験した後、痛みでほとんど歩けなくなり、心身ともにボロボロだったとと語ります。

「医療大麻を試してみてくれないか?」

そんな時、親友にタイでの医療大麻治療を勧められたそうです。

最初は半信半疑でしたが、人生最後の海外旅行になるかもしれないと、ご友人と一緒にはるばる当院を訪れてくださいました。

そして、医療大麻オイルを試すと、

それまで悩み続けていた、手術後からずっと残り続けていた痛みがだんだんと消えていったといいます。

※タイの伝統医による医療大麻処方は合法です。

感動のご報告でした。当院での治療を受けられてから、日本の病院でも奇跡的な数値改善が見られたとのお話を聞かせてくださいました。

Kさんの身体には、一体何が起きたのか?

このnoteでは、隠されていた人間の重要な仕組みと、それに対する医療大麻の関係性を、解説していこうと思います。

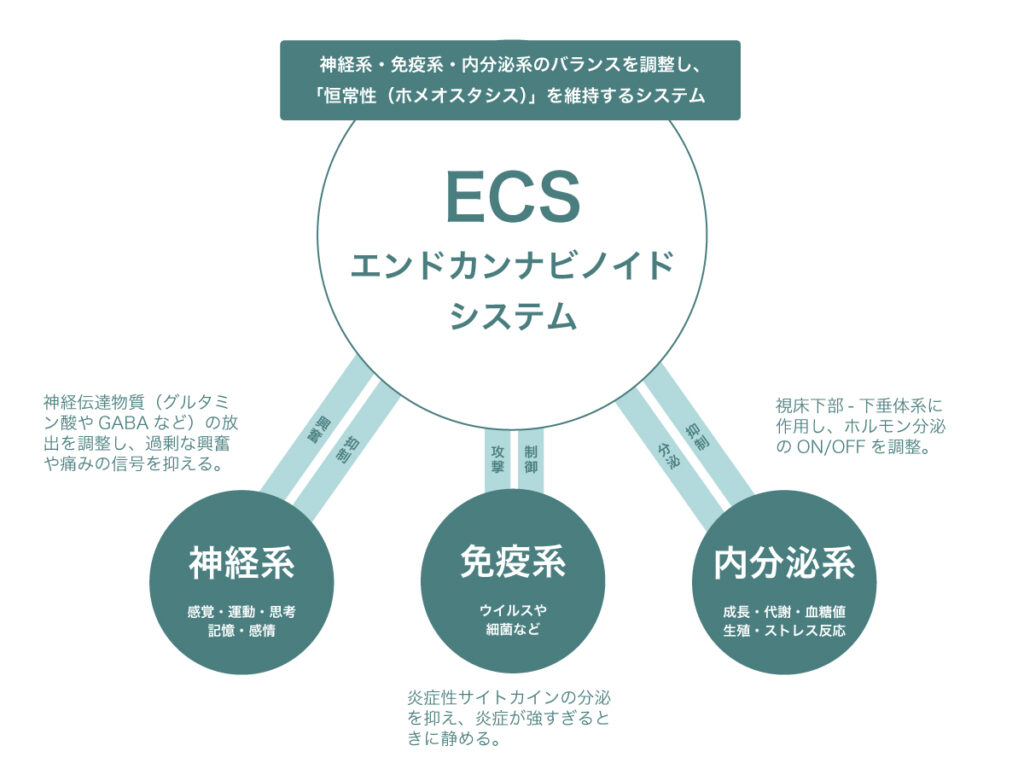

エンドカンナビノイド(ECS)とは?

エンドカンナビノイドシステム(ECS)は、日本ではまだほとんど知られていません。

しかし実際には、現代医学が見つけた中で最も重要な調整システムの一つとされています。

なぜなら、ECSは「体温・睡眠・食欲・気分・免疫・痛み・記憶」といった主要な生理機能すべてに関わり、体内の恒常性※を保っているからです。

※恒常性=外部環境の変化に関わらず、体内の状態を一定の範囲内に保ち、生命を維持しようとする働き

具体的には、

①神経系:興奮と抑制のバランス

②免疫系:攻撃と制御のバランス

③内分泌系:分泌と抑制のバランス

これら三つの恒常性を保つ統合システムが、エンドカンナビノイドシステムです。

それほど大きな発見でありながら、この仕組みを知る人はまだごくわずかです。

なぜ、これほど重要なシステムが世の中に広く知られていないのでしょうか?

ECSが知られていない理由

歴史をひもとくと、理由は明らかです。

ECSは「人間の体に元々備わっていた仕組み」なのに、大麻研究の規制によって発見が遅れました。

発見後も、医学教育や教科書に十分に載らず、一般の人が知る機会もほとんどありませんでした。

実際に、大麻草の研究をきっかけに、ECSが確認されたのは1990年代に入ってからです。

しかも、その重要性が理解され始めたのはごく最近のことです。

ECSが見つかったことで、それまで「なぜこうなるのか説明できなかった現象」に、新しい視点が与えられ、いくつも解き明かされていきました。

- 大麻の幅広い作用の謎

- 運動による多幸感(ランナーズハイ)

- ストレスが身体に及ぼす影響

- 原因不明の自己免疫疾患や慢性炎症

(偏頭痛・線維筋痛症・IBSなど) - PTSDで恐怖記憶が消えない理由

もしECSが当たり前に知られていれば、

「なぜCBDや医療大麻が研究されているのか」

「なぜ患者の生活が改善することがあるのか」

その答えがもっと理解されやすいでしょう。

発見の歴史

エンドカンナビノイドシステム(ECS)の発見の始まりは、「大麻草」を研究していた時のことでした。

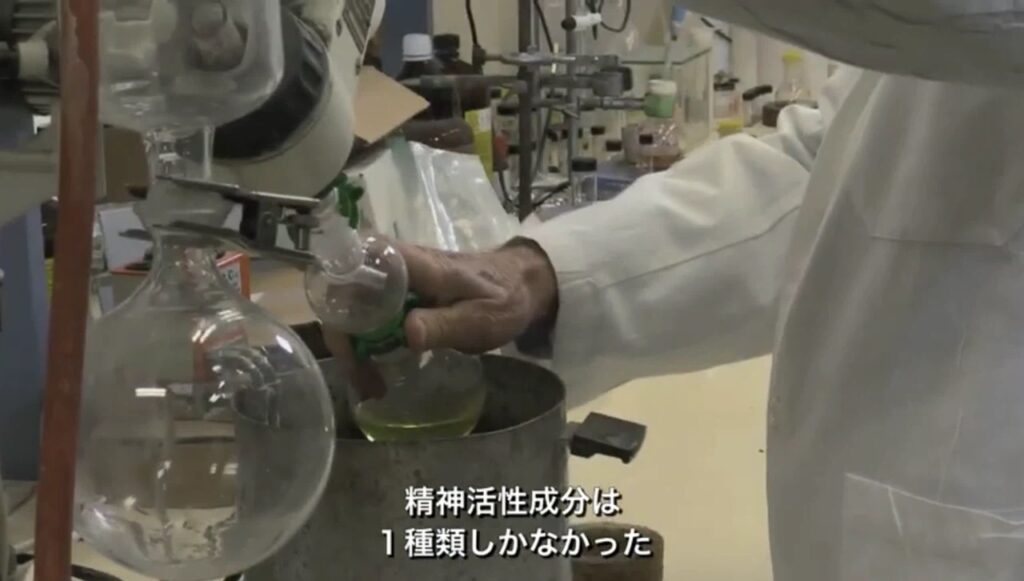

①THCとCBDの分離(1960年代)

1963年、イスラエルの研究者ラファエル・ミシューラム博士は、大麻草からCBD(カンナビジオール) を単離し、その構造を解明しました。

続く1964年には、大麻草の精神活性成分Δ9-THC(テトラヒドロカンナビノール) を世界で初めて分離。

この成果によって、大麻の効果は「Δ9-THC」によるものであることが明らかになりました。

②受容体の発見(1980年代後半)

この頃、研究はアメリカでも始まっていました。

当時の科学界では、「THCは細胞膜にただ溶け込んで、何となく作用しているだけではないか?」という説が有力でした。

ですが、その予想は大きく裏切られます。

1988年、研究者たちは脳の中にTHCと結合するCB1受容体を発見しました。

「記憶」や「感情」をつかさどる海馬や大脳皮質に多く存在することを発見しました。

これが意味するのは、THCが記憶や感情に影響を与える可能性があるということです。

その後すぐに、免疫系に多く分布するCB2受容体も見つかります。

その後さらに、CB1・CB2受容体は脳や免疫系だけでなく、全身のあらゆる組織で次々と見つかっていきました。

神経系、免疫系、内分泌系、さらには骨・皮膚・消化管・生殖器にまで存在することが明らかになっていったことで、研究者たちは確信に至ります。

「これは単なる一部の現象ではなく、全身を支配する巨大なシステムだ」

こうして、大麻研究を機に、体内のエンドカンナビノイドシステム(ECS)の研究は発展していきます。

③内因性カンナビノイドの発見(1990年代前半)

体内に受容体があるということは、体内にも受容体が受け取っている(カンナビノイドのような)物質が存在するはずだと、考えるのはしごく当然のことです。

1992年、再びミシューラム博士のチームが、豚の脳からCB1受容体に結合する化合物を発見。

それがアナンダミド(Anandamide, AEA)です。

名前の由来はサンスクリット語の「アーナンダ(至福)」から。

その後まもなく、もう一つの主要な内因性カンナビノイド2-AG(2-アラキドノイルグリセロール) も発見されました。

ECSという概念の確立

こうして、これらは「ECS=エンドカンナビノイドシステム」と呼ばれるようになりました。

1990年代には、ECSの体内の恒常性を保つ「第4の調整システム」としての認識が広まりました。

ECSの基本構造

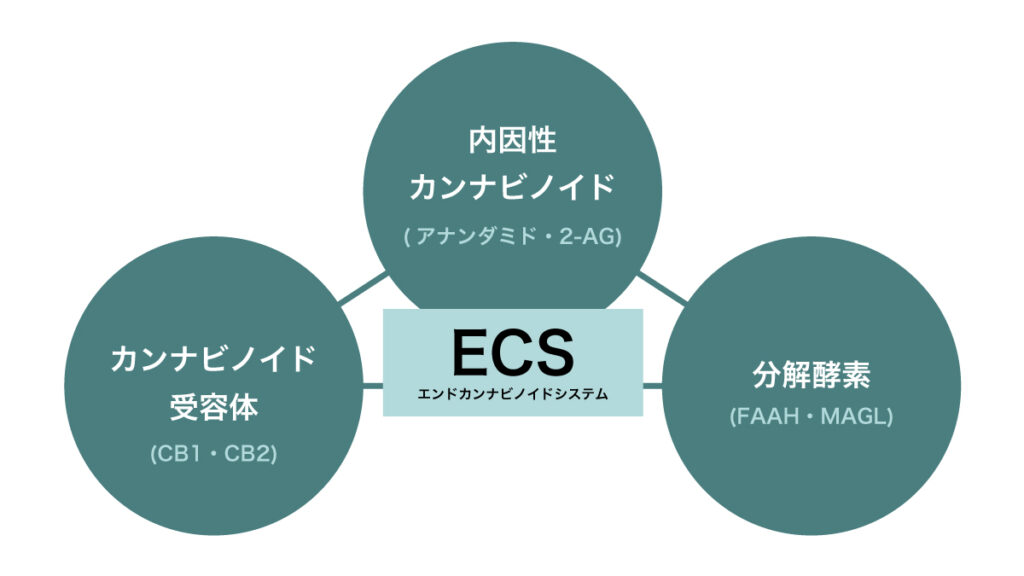

ECSの仕組みは複雑に見えますが、たった3つの要素で出来ています。

内因性カンナビノイド

内因性カンナビノイドは、体の恒常性を保つために、細胞膜の脂質からその場で必要量だけが合成されます。

大麻植物に含まれるTHCやCBDに似た構造を持ちますが、体内で自然に生成されるのが特徴です。

アナンダミド(Anandamide, AEA)

・名前の由来はサンスクリット語の「アーナンダ(至福)」

・気分の安定や「ランナーズハイ」に関与

・CB1受容体との親和性が高い

2-AG(2-アラキドノイルグリセロール)

・脳内に豊富に存在

・食欲や体温、免疫調整にも関与

・CB1、CB2受容体の両方に作用

例:ストレスで心拍が上がった時に、アナンダミドが合成され、気分を落ち着けたり、痛みを和らげる働きをする。

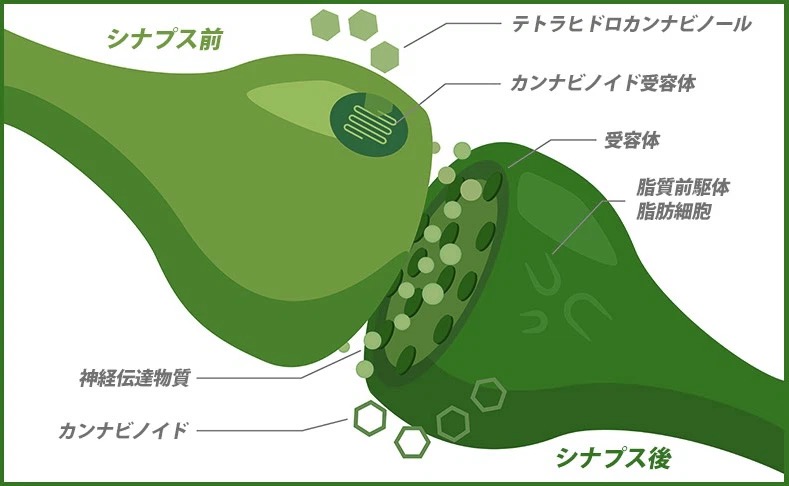

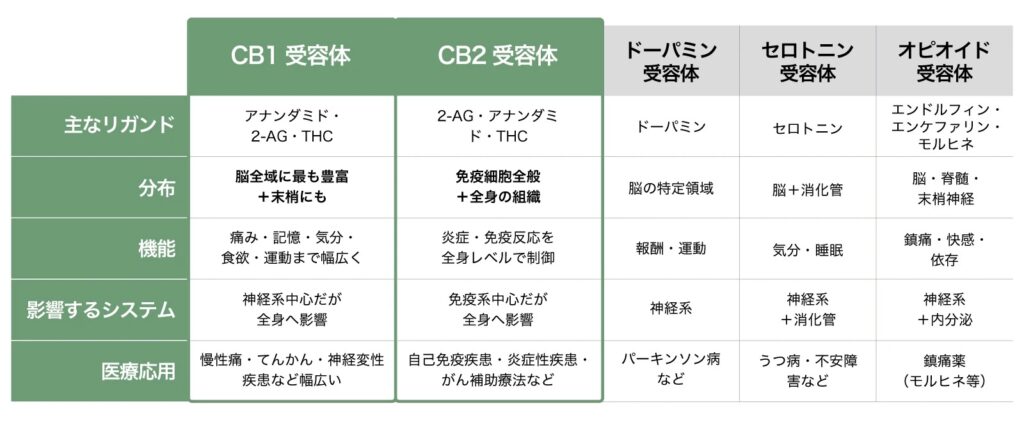

カンナビノイド受容体(CB1・CB2)

カンナビノイド受容体は、私たちの体の中に多く存在します。この受容体は、細胞の表面に埋め込まれたタンパク質で出来ています。

内因性カンナビノイドやTHCなどが結合することで、シグナルを発生させます。

CB1受容体

アナンダミドや2-AG、THCを受け取ることで、神経伝達物質(グルタミン酸・GABA)の放出を抑えるシグナルが発生。

・脳に最も豊富な受容体のひとつ

・末梢神経、肝臓や脂肪組織にも存在

・結果:痛みの抑制、記憶や学習の調整、気分や食欲の変化など

CB2受容体

主に2-AGが結合することで、免疫細胞の炎症シグナルを調整し、過剰な反応を抑える働きが生じます。

・免疫細胞や末梢組織に多い

・脳内では少ないが、炎症や損傷時に発現が増加することがある

・結果:炎症の沈静化、免疫バランスの調整など

驚くべきは、CB1・CB2受容体の分布の広さと機能の多さです。

他の受容体が「限られた機能や場所」を担当するのに対し、CB1・CB2は神経・免疫・内分泌など複数のシステムを横断して働く点が際立っています。

さらに近年の研究では、CB1・CB2以外にもカンナビノイドが作用する標的(TRPV1、GPR55、PPARγなど)が次々と報告され、ECSの広がりは今なお拡大し続けています。

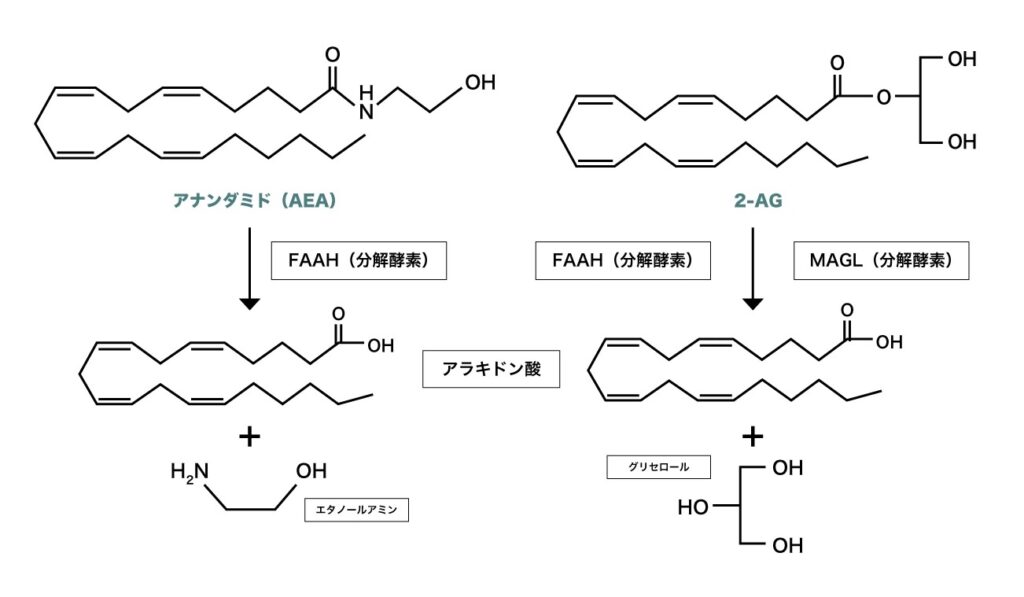

分解酵素

分解酵素は、ECSの恒常性の肝と言えます。

働き終えた内因性カンナビノイドを速やかに分解する役割を担っています。

FAAH(Fatty Acid Amide Hydrolase)

・アナンダミド(AEA)や2-AGを分解する酵素

・活性が強すぎると、アナンダミドがすぐ壊され、気分の安定が保てなくなる

・うつ病や不安障害との関連が研究されている

MAGL(Monoacylglycerol Lipase)

・2-AGを分解する酵素

・活性が高すぎると、神経保護作用や抗炎症作用が弱まる

・慢性炎症や神経変性疾患との関与が注目されている

これによってECSは、必要な時にだけ作用し、過剰な影響を避けられます。

逆に、内因性カンナビノイドを長持ちさせる新しい治療法として、分解酵素を阻害する薬(FAAH阻害薬やMAGL阻害薬)が研究されています。

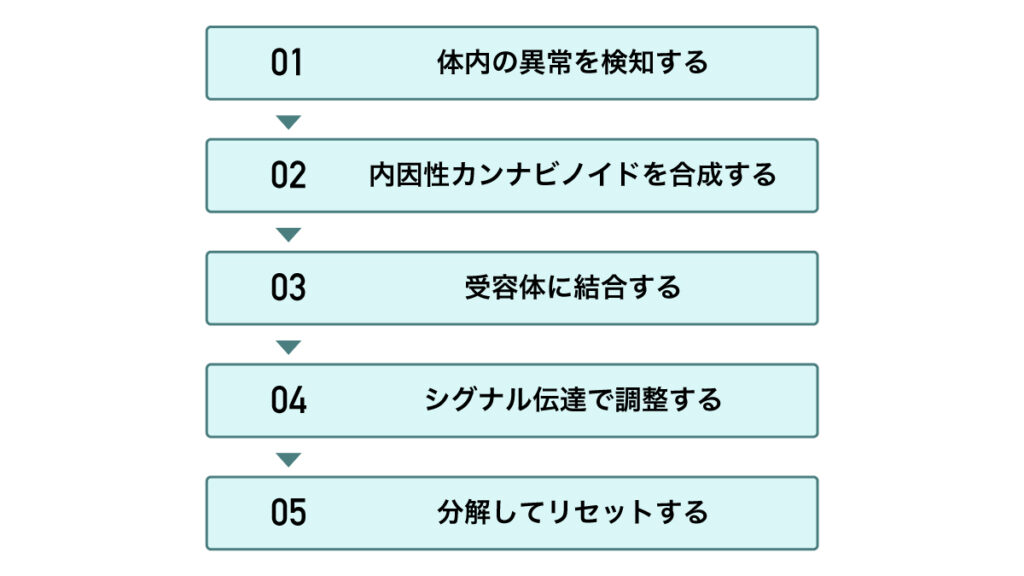

ECSが「恒常性を維持する」メカニズム

- 体内の異常を検知する

炎天下で体温が上がりすぎたことを、視床下部などが感知する。 - 内因性カンナビノイドを合成する

体温を下げる必要があるので、アナンダミドなどの内因性カンナビノイドが作られる。 - 受容体に結合する

合成されたエンドカンナビノイドが、主に脳のCB1受容体に結合する(体温調節中枢)。

※炎症による発熱時は免疫系のCB2も関与。 - シグナル伝達で調整する

CB1を介して発汗を促進、血管を拡張し、体温を下げる方向へ働く。 - 分解してリセットする

FAAHやMAGLが内因性カンナビノイドを分解し、信号を終了。必要な分だけ作用し、再び平常状態に戻る。

結果:恒常性(ホメオスタシス)の維持

神経系・免疫系・内分泌系の暴走や不足を調整することで、体の恒常性を最適に保つことができます。

では、ECSは他にも、具体的にどんな時にどういった働きをしているのでしょうか?

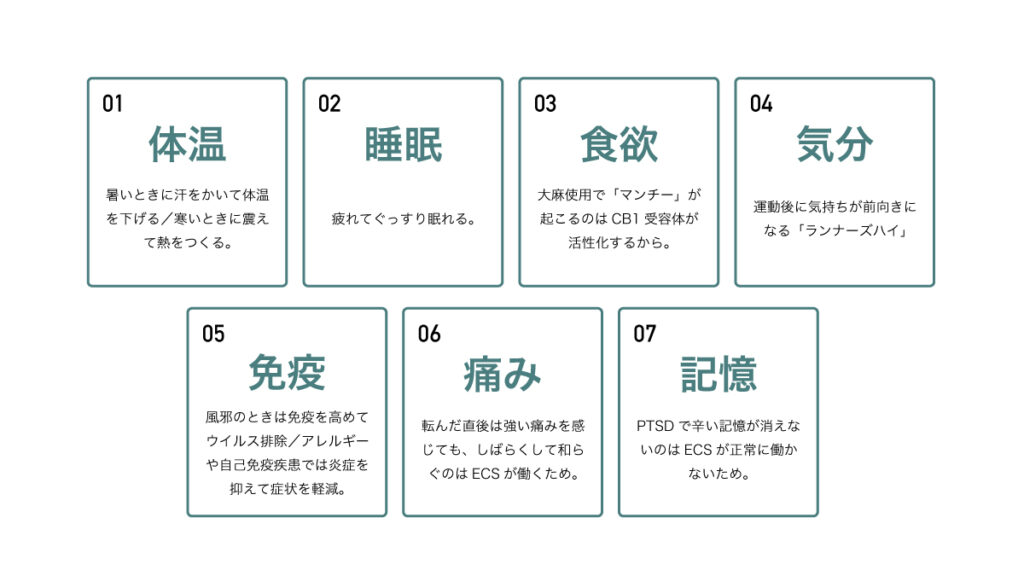

ECSの具体的な働き

ECSが関わる生理機能は数え切れないほど多岐にわたり、私たちの日常に深く関わっています。

神経系・免疫系・内分泌系といった、主要なシステムの機能の恒常性を保つことで、私たちが「快適に生きるためのバランス」を裏で支えているのです。

主要な生理機能との関わり

体温

例:暑いときに汗をかいて体温を下げる/寒いときに震えて熱をつくる。

この時、ECSは視床下部に働きかけ、特にCB1受容体を介して体温の変動を調整します。

→自律神経の働きを通じて発汗や血管の収縮・拡張、代謝をコントロールすることで、体温が極端に乱れるのを防いでいます。

睡眠:

例:疲れてぐっすり眠れる

この時、ECSは脳の睡眠・覚醒を司る神経回路に影響し、特にCB1受容体が深い眠り(ノンレム睡眠)を促します。

→ECSが過剰な神経興奮を抑えることで、寝つきを良くし中途覚醒を減らします。

食欲:

例:大麻使用で「マンチー」が起こるのはCB1受容体が活性化するから

ECSは脳の視床下部に作用し、食欲ホルモン(グレリン)や満腹ホルモン(レプチン)の働きを調整します。

→CB1受容体の刺激は「食べたい」という欲求を高め、特にエネルギー不足時には摂食を促す仕組みになっています。

気分:

例: 運動後に気持ちが前向きになる「ランナーズハイ」

アナンダミドは“至福物質”と呼ばれ、セロトニンやドーパミンの神経伝達を調整して気分を安定させます。

→ECSはストレス反応を和らげ、不安やうつの症状を軽減する役割を担っています。

免疫:

例: 風邪のときは免疫を高めてウイルスを排除する/アレルギーや自己免疫疾患では炎症を抑えて症状を軽減する。

ECSは免疫細胞に多いCB2受容体を通じて、炎症性サイトカインの産生をコントロールします。

→免疫反応が強すぎるときは抑え、弱すぎるときは補うことで、過剰反応や免疫不全を防ぎます。

痛み:

例: 転んだ直後は強い痛みを感じても、しばらくして和らぐのはECSが働くため/慢性痛治療でカンナビノイドが研究されるのもこの作用。

ECSは脊髄や脳の神経回路で「痛み信号の伝達」を抑制します。

→末梢神経や炎症部位でも働き、痛みを引き起こす物質の放出を減らします。

記憶:

例: 手術後の原因不明の慢性痛/PTSDで辛い記憶が消えないのはECSが正常に働かないため。

ECSは海馬に豊富に存在するCB1受容体を通じて、記憶の形成と消去を調整します。

→特に「不要な記憶を忘れる」働きがあり、これが不十分だとトラウマが残りやすくなります。

ECS機能不全による疾患

このように、さまざまな機能に関わるエンドカンナビノイドシステム。

ですが、もし体内のカンナビノイドが不足し、ECSの働きが弱まればどうなるでしょうか?

エンドカンナビノイド欠乏症仮説

その答えとして提唱されているのが、エンドカンナビノイド欠乏症(Clinical Endocannabinoid Deficiency, CED)という考え方です。

これはイーサン・ルッソ博士によって提唱され、ECSの乱れが「原因不明」とされてきた、さまざまな慢性疾患の背景にある可能性を示しています。

関連が示唆される疾患

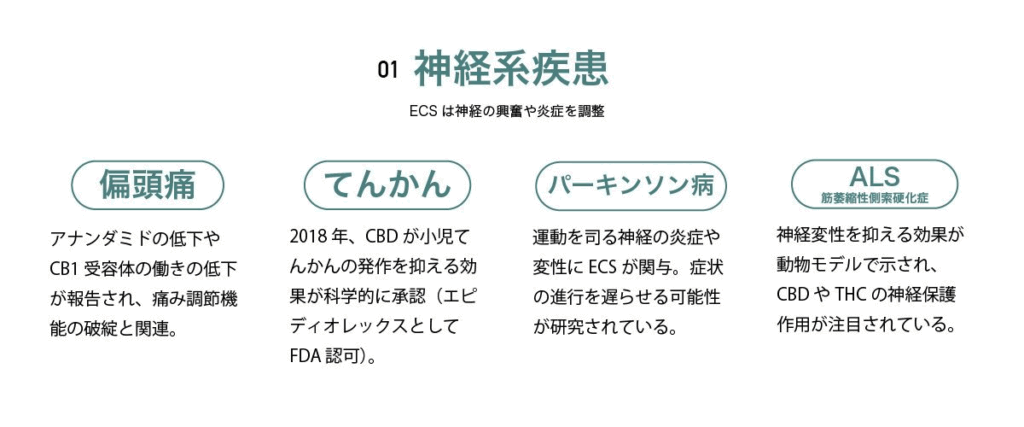

神経系疾患:

ECSは神経の興奮や炎症を調整するため、神経系疾患との関係が深いと考えられています。

- 偏頭痛

- てんかん

- パーキンソン病

- ALS(筋萎縮性側索硬化症)

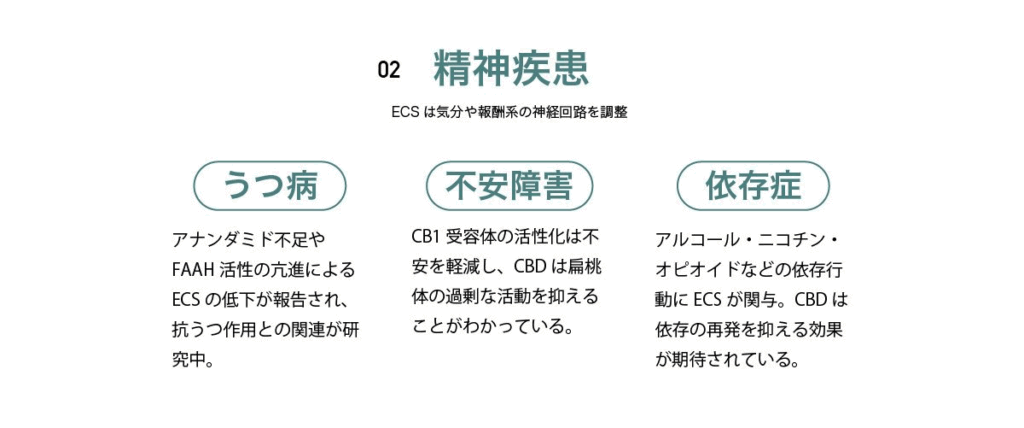

精神疾患:

ECSは気分や報酬系の神経回路を調整するため、精神疾患にも深く関わっています。

- うつ病

- 不安障害

- 依存症

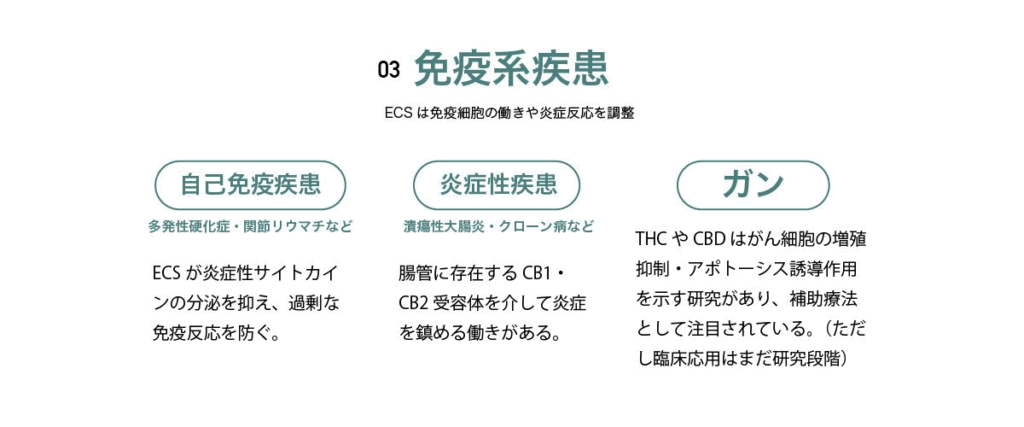

免疫系疾患:

ECSは免疫細胞の働きや炎症反応を調整するため、免疫疾患にも深く関わっています。

- 自己免疫疾患

- 炎症性疾患

- がん

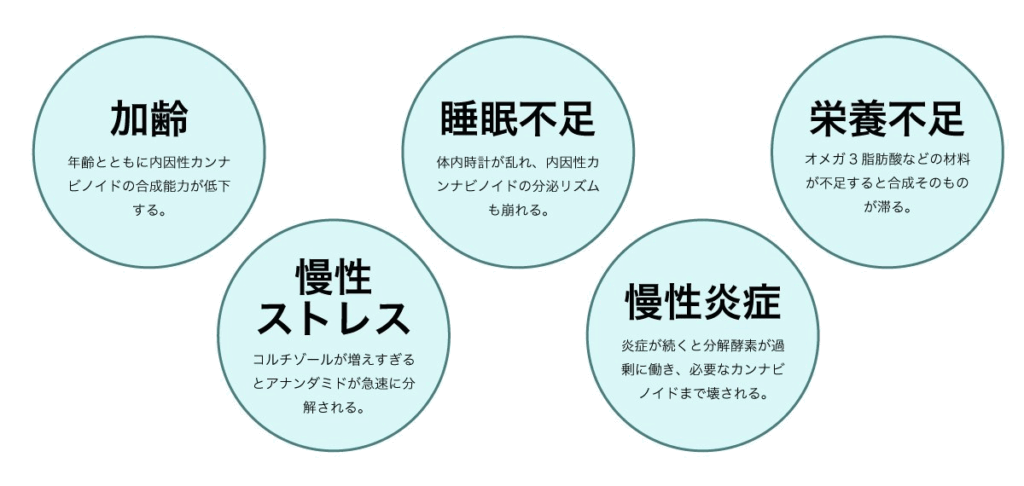

ECSが弱まる要因

- 加齢:年齢とともに内因性カンナビノイドの合成能力が低下する。

- 慢性ストレス:コルチゾールが増えすぎるとアナンダミドが急速に分解される。

- 睡眠不足:体内時計が乱れ、内因性カンナビノイドの分泌リズムも崩れる。

- 慢性炎症:炎症が続くと分解酵素が過剰に働き、必要なカンナビノイドまで壊される。

- 栄養不足:オメガ3脂肪酸などの材料が不足すると合成そのものが滞る。

日常で感じるECSの乱れ

ECSの働きが長く弱まったままになると、その影響は少しずつ日常の体調の中に現れてきます。

「なんとなく不調」と感じるサインの多くは、実はECSの乱れが背景にあるかもしれません。

- 眠りが浅くなる

- 痛みが慢性化する

- 気分が安定しない

- 食欲が不自然に増減する

- 免疫が弱くなり風邪をひきやすい

現在、すでにこれらの不調を感じている方は、さらにECSの機能が弱まることで、重大な疾患になり得る可能性もあります。

生活習慣を見直し、ECSを整えることは健康への第一歩です。

医療大麻との関係

医療大麻に含まれるカンナビノイド(THCやCBD)は、人間の体に備わるカンナビノイド受容体と直接・間接的に作用します。

これは、THCやCBDが、体内の内因性カンナビノイドと似た構造を持っているためです。

THCやCBDなど、医療大麻に含まれるカンナビノイドでも、本来の恒常性維持の機能をサポートしたり強めたりすることができるとされています。

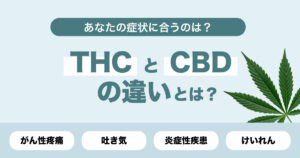

THCとCB1受容体

THCが脳内のCB1受容体に強く結合することで、「痛み・記憶・気分」を調整するシグナルが過剰に発生します。

- 本来は内因性カンナビノイド(アナンダミドなど)が担う役割を強力に刺激するため、精神作用(多幸感・感覚の変化など)が生じる。

- 応用:鎮痛・食欲増進・吐き気の軽減などに有用。

CBDとCB1・CB2受容体

CBDはCB1・CB2受容体への親和性が弱く、強い直接作用は持ちません。

- FAAH阻害や他の受容体(5-HT1A、TRPV1など)を介して間接的にECSを調整する

- 応用:てんかん治療(エピディオレックス)、不安症の緩和、抗炎症作用

CBDと他受容体

CBDは、セロトニン受容体(5-HT1A) や TRPV1受容体に作用して抗不安・鎮痛効果を示します。

その他のカンナビノイド

- CBG(カンナビゲロール):抗菌・抗炎症・神経保護作用・がん細胞のアポトーシス誘導の可能性。

- CBC(カンナビクロメン):鎮痛作用や抗うつ作用の可能性。

- CBDa(カンナビジオール酸):制吐作用・抗不安作用で研究進行中。

- CBN(カンナビノール):鎮静作用が強く「眠りを助ける」可能性が注目されている。

いずれもまだ研究段階だが、「次世代カンナビノイド」として注目されています。

カンナビノイド利用に伴う副作用とリスク

医療大麻に含まれるカンナビノイドは、とても有望な作用を持ちます。

ですが、安全性や副作用についても理解しておく必要があります。

- THC

・短期的には「多幸感・感覚の変化・時間感覚のずれ」を引き起こす。

・高用量では不安・動悸・判断力低下が生じることがある。

・長期的かつ多量使用では依存リスクがあり、特に若年期の使用は注意が必要。 - CBD

・精神作用はないが、高用量では下痢・食欲低下・肝機能への影響が報告されている。

・一部の薬剤(抗てんかん薬や抗凝固薬など)との相互作用があるため、医師の管理下での使用が望ましい。 - その他カンナビノイド(CBN, CBGなど)

・臨床研究が少なく、副作用の全貌はまだ解明されていない。

・ただし現時点では深刻な依存や重篤なリスクは報告されていない。

このように、医療大麻は「どう安全に使うか」 を理解することが、今後の医療大麻治療において重要です。

現在の臨床段階

WHOによる安全性評価

2017年、世界保健機関(WHO)の薬物依存専門委員会はCBDについての包括的なレビューを行いました。

その報告では、CBDは乱用や依存のリスクがないと結論づけられ、国際的な規制対象とすべき根拠が見当たらないと明言されました。

さらに、てんかん・不安障害・依存症・炎症性疾患など、複数の分野で臨床的に有望な治療効果を示す可能性があると評価。

この報告がきっかけとなり、欧米や一部アジア諸国、日本でもCBD製品や医薬品の規制緩和が進みました。

逆に規制の厳しい国では、研究の遅れが国際的に大きな差となっています。

臨床事例(小児てんかん)

2019年、私たちは沖縄に住む渡久山愛ちゃんという少女と出会いました。

彼女は、ミトコンドリア病・脳室拡大とあわせて、大田原症候群という難治性の小児てんかんを抱えていました。

複数の重い病気を抱え、「3歳まで生きられない」と診断された命。

それでも、当時日本で使用できるフルスペクトラムCBDペーストとの出会いにより、愛ちゃんは2025年に8歳を迎えるまでに至りました。

その命を支えたのは、愛情深いご両親とお兄ちゃん、そして彼女の変化を支え続けたCBDでした。

- 難治性小児てんかんにおいて、CBD製剤 「エピディオレックス」 が有効性を示し、FDA(米国食品医薬品局)が2018年に承認。

- 発作頻度を30〜40%減少させる臨床データが蓄積しており、医療大麻研究の「突破口」となる。

これらの経験をきっかけに、私たちはバンコクで医療大麻クリニックをオープンする運びとなりました。

臨床事例(肺がん)

2度の肺がん手術を受け、大阪と愛知県で治療を続けてきたKさん。

しかし、手術後も痛み止めに頼らざるを得ない日々。

腫瘍マーカーは、常に8以上の数値があり、再発への恐怖が心身を重く締め付けていました。

そんな中、友人の紹介で当院を訪れ、タイでの大麻治療に挑戦することを決意されます。

来院時には空港のカウンターまで歩くことも困難なほど痛みに苦しんでいたといいます。

しかし、慢診察を担当した当院の医師は、エンドカンナビノイドシステム(ECS)の知見に基づき、

「その痛みは身体の損傷ではなく、脳が記憶している痛みだ」

と診断しました。

慢性痛の研究では、神経系が過剰に興奮し、脳が“痛みの回路”を学習してしまうことで、身体が回復しても痛みだけが残ることが知られています。

そこで、医師がパーソナライズして選んだ医療大麻オイルを使用。徐々に心身に活力が戻り、食欲も体力も改善していきました。

体重は46kgから53kgまで回復し、血液検査の数値も改善。腫瘍マーカーも低下し、長く手放せなかった痛み止めも中止することができたと、嬉しいご報告をいただきました。

今では生活の質が大きく向上し、再発への恐怖に縛られない日常を取り戻しつつあります。

まとめ

肺がん患者Kさんの回復は、偶然ではありませんでした。

それは、人体に備わったエンドカンナビノイドシステム(ECS)が再び働き始めた結果だと考えられます。

エンドカンナビノイドシステム(ECS)は、神経・免疫・内分泌といった複数のシステムを横断して働き、体の恒常性を保つ調節システムです。

医療大麻に含まれるTHCやCBDは、このECSを直接・間接的にサポートする存在です。

実際に、10年以上の疾患が治っていったことを何度も見てきました。

つまり医療大麻は「外から何かを足す薬」ではなく、体に備わったエンドカンナビノイドシステム(ECS)をもう一度動かすきっかけになり得るのです。

写真提供元:

- “The Scientist: Are We Missing Something?”(2015年、監督 Zach Klein)

- Ethan Russo, MD「About Ethan Russo, MD」

出典元:

- Di Marzo V, Fontana A. 「アナンダミド:内因性カンナビノイド様エイコサノイドの機能」 Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty Acids. 1995.

- Pacher P, Bátkai S, Kunos G. 「エンドカンナビノイドシステム:薬物治療の新たな標的」 Pharmacological Reviews. 2006.

- Zou S, Kumar U. 「カンナビノイド受容体とエンドカンナビノイドシステム:中枢神経系におけるシグナルと機能」 International Journal of Molecular Sciences. 2018.

- Mechoulam R, Shvo Y. 「ハシシ研究I:カンナビジオール(CBD)の構造」 Tetrahedron. 1963.

- Gaoni Y, Mechoulam R. 「ハシシの活性成分の単離・構造解明と部分合成」 Journal of the American Chemical Society. 1964.

- Devane WA, Dysarz FA 3rd, Johnson MR, Melvin LS, Howlett AC. 「ラット脳におけるカンナビノイド受容体の同定と特性解析」

- Devane WA, Hanuš L, Breuer A, et al. 「カンナビノイド受容体に結合する脳内物質(アナンダミド)の単離と構造」 Science. 1992.

- Mechoulam R, Ben-Shabat S, Hanuš L, et al. 「犬の腸からカンナビノイド受容体に結合する内因性モノグリセリド(2-AG)の同定」 Biochemical Pharmacology. 1995.

- Sugiura T, Kondo S, Sukagawa A, et al. 「2-アラキドノイルグリセロール(2-AG):脳に存在する内因性カンナビノイド受容体リガンドの可能性」 Biochemical and Biophysical Research Communications. 1995.

- Howlett AC, Barth F, Bonner TI, et al. 「国際薬理学連合によるカンナビノイド受容体の分類」 Pharmacological Reviews. 2002.

- Sparling PB, Giuffrida A, Piomelli D, Rosskopf L, Dietrich A. 「運動によるエンドカンナビノイドシステムの活性化」 NeuroReport. 2003.

- Pertwee RG. 「植物性カンナビノイド3種(THC・CBD・THCV)の多様なCB1/CB2受容体薬理」 British Journal of Pharmacology. 2008.

- Russo EB. 「臨床的エンドカンナビノイド欠乏症(CECD):片頭痛・線維筋痛症・IBSなどの治療抵抗性疾患の説明となりうるか?」 Neuroendocrinology Letters. 2004.

- Russo EB. 「臨床的エンドカンナビノイド欠乏症の再考:片頭痛・線維筋痛症・IBSなどでの理論を支持する最新研究」 Cannabis and Cannabinoid Research. 2016.

- Campos AC, Moreira FA, Gomes FV, Del Bel EA, Guimarães FS. 「カンナビジオール(CBD)、神経保護作用と神経精神疾患」 Pharmacological Research. 2016.

- Ibeas Bih C, Chen T, Nunn AVW, et al. 「神経疾患におけるカンナビジオール(CBD)の分子標的」 Neurotherapeutics. 2015.

- World Health Organization. 「カンナビジオール(CBD)に関する批判的レビュー報告書」 WHO Expert Committee on Drug Dependence. 2018.

- Devinsky O, Cross JH, Laux L, et al. 「ドラベ症候群に対するカンナビジオールの臨床試験」 New England Journal of Medicine. 2017.

- U.S. Food and Drug Administration (FDA). 「2018年新薬承認アップデート:Epidiolexの承認」 FDA Press Release, 2018.

(最終確認日:2025年9月12日)

※個別の患者体験は臨床試験データではなく個人の感想であり、効果には個人差があります。

コメント